本を守るブックカバー

カバーをおかけしますか?

本を購入すると、書店員さんから「カバーをおかけしますか?」と声をかけられる。書店ではおなじみの光景だ。本の表紙を美しく保つためのブックカバーは、購入済みの印になったり、読んでいる本のタイトルを隠したりと、様々な役割がある。オリジナルのブックカバーを制作している書店も多く、お店ごとのデザインの違いを楽しむコレクターもいるほど。日本では、大正時代から書店の名前を入れたオリジナルのブックカバーが存在していたと言われている。当時、ブックカバーをかけるのは、新刊書店より古書店のほうが多かったという。

書店の名物になったブックカバー

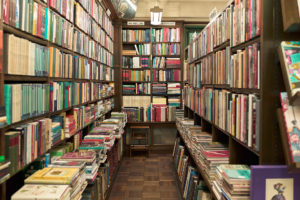

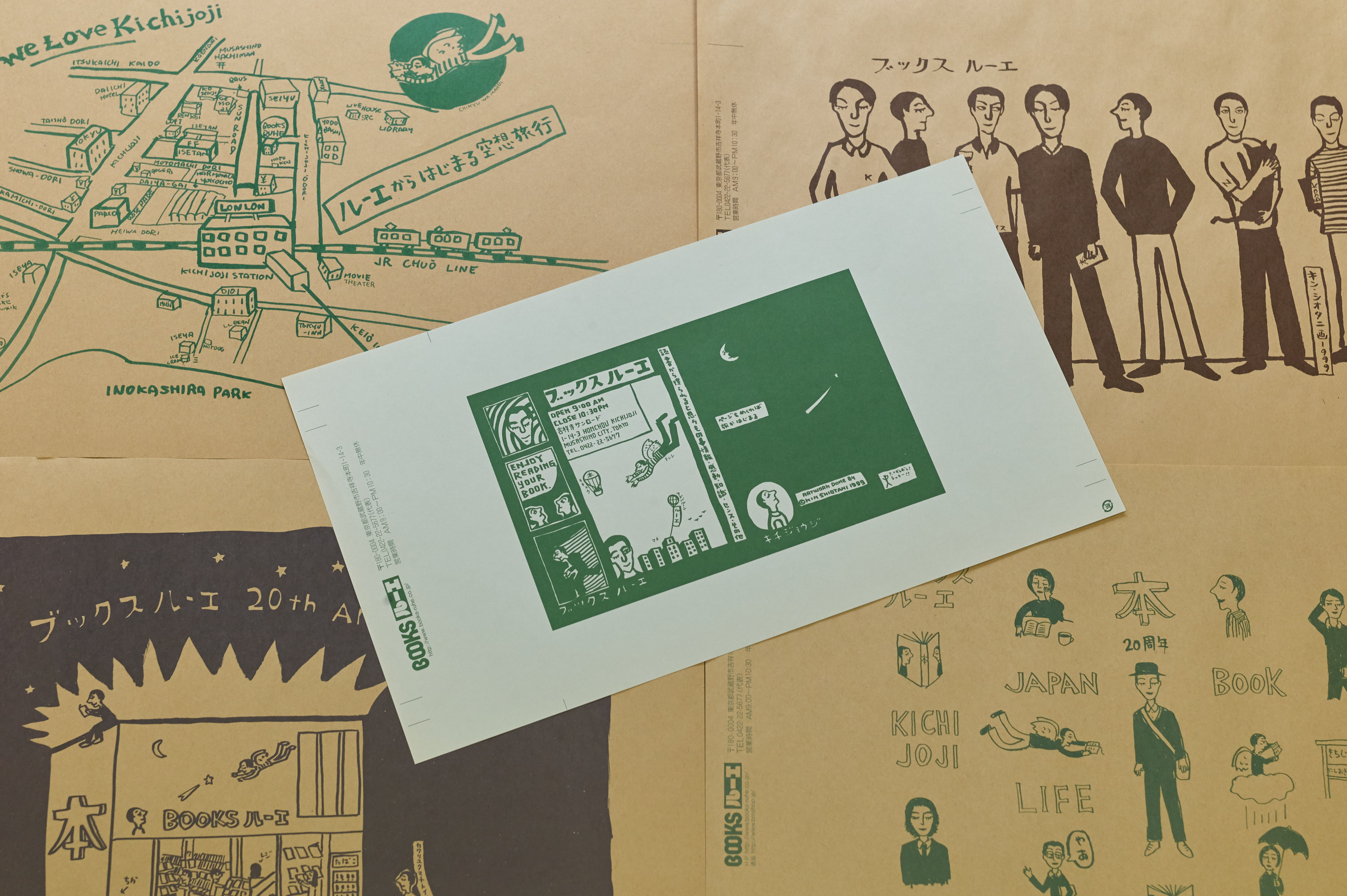

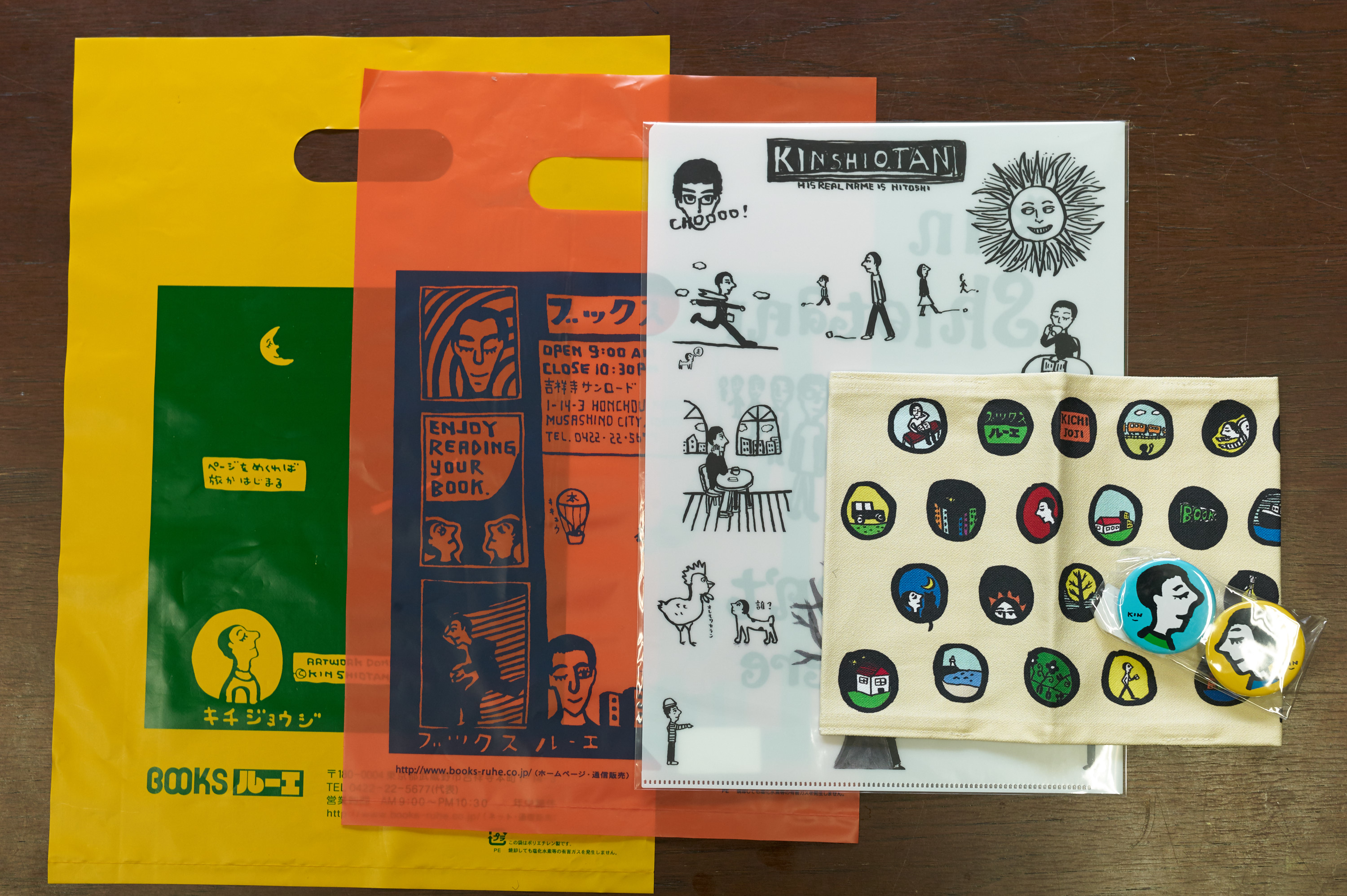

吉祥寺のサンロード商店街にある書店「ブックス ルーエ」では、吉祥寺在住のイラストレーター、キン・シオタニさんがデザインを手がけたオリジナルブックカバーを制作している。「店舗改装のタイミングで、吉祥寺に縁のあるクリエイターにブックカバーをデザインしてもらおうと考えていました。キン・シオタニさんは当時、まだ駆け出しで、井の頭恩賜公園でポストカードを販売していました。それで、彼に声をかけて、ブックカバーをデザインしてもらったんです」とブックス ルーエ社長の永井健さん。そしてそのブックカバーが、2001年、ブックカバー愛好家で組織された「書皮友好協会」による第18回書皮大賞を受賞。今では、ブックカバーを目当てに来店する人もいるほど。店内の一角にはキン・シオタニ コーナーが設置されており、ブックス ルーエの通販サイトではブックカバーだけの販売も行っている。

街の書店だからこその楽しみ方

日本全国の書店数は、平成29年度で12,526店(日本著者販促センターHPより。)平成11年の22,296店から減少を続けている。家にいながらにして注文できるインターネット販売や、読みたいときにすぐに読むことができる電子書籍は便利だが、新しい本に出会ったり、著者のサイン会が開かれたり、街の書店に足を運ぶからこその楽しみもある。オリジナルのブックカバーもそのひとつ。本をきれいなままで楽しんで欲しいという書店の想いが、いつしか本を手に取る人の楽しみになる。ブックカバーは、書店文化が育んだTOKYO GOODだ。

データ

| いつ始まったの? | 大正時代、古書店を中心に始まった。 |

| どこで見ることができるの? | 日本全国の街の書店。 |

| 数字データ | 一般的な本のサイズ: 文庫 横103mm×縦148mm 新書 横105mm×縦182mm 新聞(タブロイド判) 横273mm×縦406mm 新聞(ブランケット判) 横406mm×縦546mm |

| 注意事項 | ブックカバーはお店のサービス。コレクションしているからといって、余分にもらうとお店の負担になることも。本をたくさん買いましょう。 |

取材協力:

ブックス ルーエ

参考:

書好友好協会

日本著者販促センター