拍子木の音が知らせる「火の用心」

江戸から始まる町人の夜回り

「火の用心、マッチ一本火事のもと」という掛け声と、夜に響く澄んだ拍子木の音。1年の終わりになると、東京のあちこちで見かける冬の風物詩だ。火災防止のための見回りが始まったのは、幾度も大火に見舞われた江戸時代。1648年(慶長元年)の町触れで、町役人による見回りが記されている。1718年(享保3年)、8代将軍徳川吉宗の治世に、町火消が発足。武士の武家火消と、町人の町火消による消火活動が始まった。現在は、消防本部(消防署)と消防団による活動が行われているが、年末には地域の消防団や町会が「火の用心」を呼びかける運動を行なっている。

拍子木はうるさい? 現代の年末夜警

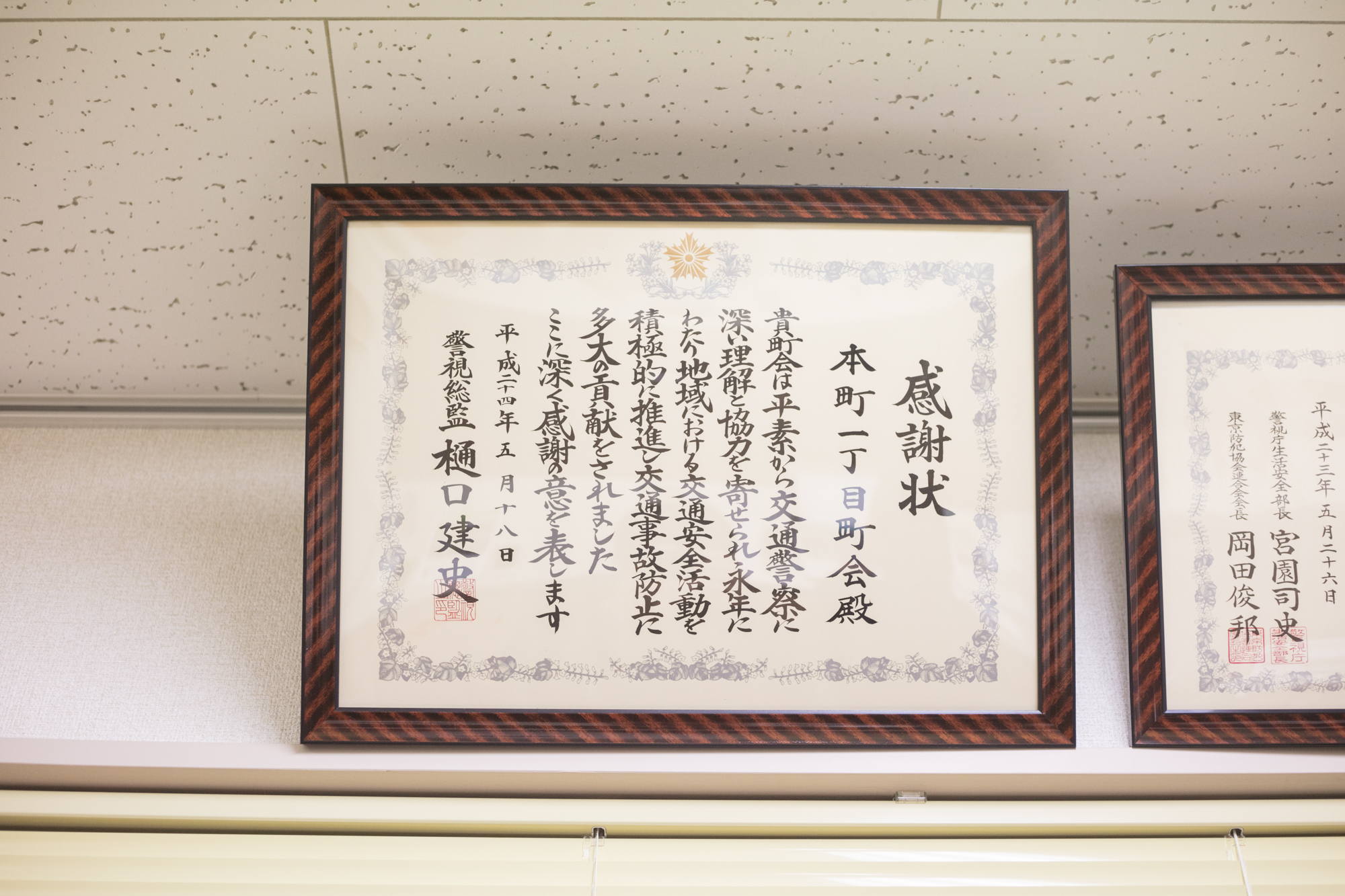

「東京オペラシティ」のほど近く、住宅が密集する渋谷区本町一丁目町会では、毎年12月25日から30日の夜に「火の用心」を呼びかける年末夜警を行っている。会長の野中榮二さんによると、子供の頃から、ずっとこの地域で続いてきた年末の恒例行事だという。「町会では、毎月20日前後に振り込め詐欺の注意喚起や、自転車の無灯火を注意する防犯パトロールを行なっていますが、年末は約6日間に渡って、重点的に火災の注意を呼びかけています」。オペラタウン商店会も加わり、2人ずつ2組に分かれて町内の西と東をグルっと回る。以前は、「マッチ一本火事のもと」の掛け声も行なっていたが、最近では「うるさい」と苦情が舞い込むことがあるため、拍子木のみにしているという。

温かな交流が生まれる年末のひととき

本町一丁目は、新宿駅からすぐの都会の真ん中。夜回りの最中に、海外からの観光客に握手を求められることもあるとか。地域の人からは、「ご苦労さま」と声をかけられることも多いという。年末夜警は防災の呼びかけだけでなく、地域の人たちとの温かな交流が生まれる時間でもあるのだ。見回りの後には、町会婦人部が淹れてくれた温かいお茶でほっと一息。「同じ町会といっても、普段はみんな忙しくてゆっくり話せないから、見回りの後に近況を話すのも楽しみなんです」。鉄筋コンクリートの建物が増えたとはいえ、火災件数は空気の乾燥した12月、1月がピーク。晴れやかなお正月を迎えるために、今年も街に拍子木の音が鳴る。

データ

| いつ始まったの? | 1648年(慶安元年)の町触れに、夜番、町役人の見回りのほか、火災の発見、町内の人々の消火活動を推進する一文が含まれている。 |

| どこで見ることができるの? | 地域によって、消防団や自治会が年末に実施している。住んでいる場所で年末夜警が行われているかは、地域に掲示される告知をチェックしよう。 |

| 数字データ | 3,982件:平成28年東京消防庁管轄で起きた火災の件数。月別では1月が最多の434件、次いで12月に397件の火災が発生している。(『第69回東京消防庁統計書』より) |

| 注意事項 | 平成28年の失火原因は、電気機器や配線など電気を使用する道具や装置を発火源とするもの(1,120件)が最多。古くなった電化製品や、コンセントに溜まったホコリなど、意外なところから火事につながる危険がある。用具の点検、掃除、火の始末は念入りに。特に空気の乾燥する冬は注意しよう。(『第69回東京消防庁統計書』より) |

取材協力:渋谷区本町一丁目町会